Il futuro non ha bisogno di noi: Valerio Mattioli racconta Exmachina

Per lunghi viaggi, notti tranquille e albe assonnate da club

Non avevo ancora compiuto 3 anni, quando uscì Artificial Intelligence, il primo di una serie di volumi di Warp Records che inseriva in una compilation questi nuovi nomi, provenienti dal Regno Unito, che facevano musica elettronica più diretta alla mente, che al corpo.

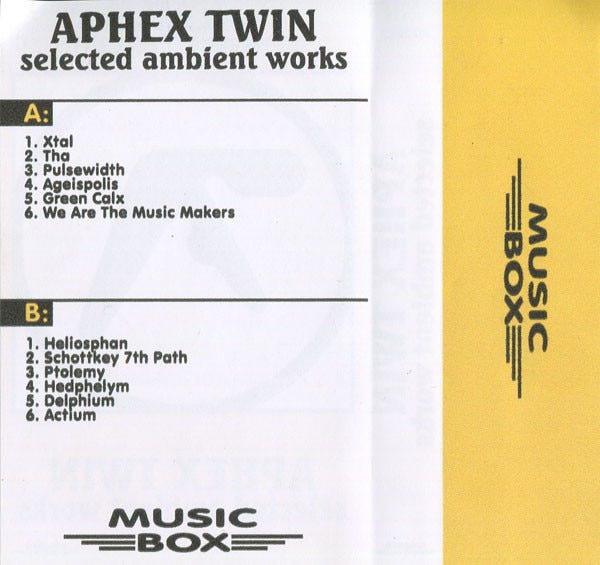

Ne avevo 3 e una manciata di giorni, quando uscì Selected Ambient Works 85-92, il primo disco di Richard D. James in arte Aphex Twin, su Apollo, costola della belga R&S Records. Il nostro poi divenne icona, ma di casa Sheffield: con lui, gli Autechre e più tardi i Boards Of Canada, Warp Records suggellò una fetta di storia che parte dal Luglio 1992 e che è lo stesso luogo dove ancora viviamo.

O forse è un luogo che è già svanito, ma non abbiamo effettivamente capito quando, narcotizzati come il robot in copertina della prima storica compilation, che nelle liner notes ti prescrive il trip: «Sei seduto comodamente? Artificial Intelligence è per lunghi viaggi, notti tranquille e albe assonnate da club. Ascolta con la mente aperta».

«Nell’epopea sonora tracciata da Aphex Twin, Autechre e Boards of Canada, stanno i trent’anni esatti che hanno portato dai miraggi della tecnognosi all’estinzione di massa che serena ci attende nel futuro, e i cui contraccolpi agiscono in maniera retroattiva su quella adesso ci appare davvero come la Fine della Storia».

A 30 anni da quel momento, che l’Intelligent Dance Music sia diventata passato o che sia rimasta futuro, abbiamo comunque le coordinate di questo racconto più vive che mai: sia tra i nostri ascolti che tra le pagine di Exmachina. Storia musicale della nostra estinzione, che scandisce l’epopea della techno che voleva diventare grande.

Le parole per raccontare questa storia ce le ha messe Valerio Mattioli, nel suo saggio fresco di stampa per minimum fax.

Gli ho chiesto un paio di cose a riguardo, ché qualche anno dopo—quando sì, ormai ne avevo abbastanza più di 3—quel mondo e quegli ascolti cambiarono radicalmente anche la mia visione per la musica.

Giuro, giusto un paio di cose.

Inizio col condividerti una riflessione che ho fatto poco dopo aver finito di leggere il libro: la conclusione è fatta di una serie di non–risposte, tutte abbastanza riconducibili allo scenario di nomi, autori e scritti di cybercultura che compaiono sin dall’inizio, nel saggio («per alcune di queste figure, non si capiva se aspettassero il futuro postumano con impazienza o terrore»). Secondo te è una storia che, volendo, si può leggere anche al contrario?

Non ci avevo pensato ma sì, come lettura mi piace molto. Il libro in effetti si conclude con una sorta di nulla temporale, di collasso. Qualcosa che manda in frantumi la classica linearità che siamo abituati ad attribuire alle narrazioni convenzionali: non vedevo alternative al finale del racconto, se non quella sospensione.

Nello specifico, si parte da quello che profetizza Rumori di Jacques Attali nel 1977 fino ad arrivare al lascito apocalittico di Tomorrow’s Harvest dei Boards of Canada, nel 2013: il 1992 è il cursore per attraversare questo prima e dopo.

E in realtà anche la scelta estetica fatta sulla divisione dei paragrafi, intervallati da queste stanghette verticali, sembra in effetti prestarsi a questa trama. Credo in tutto siano 69, procedono a ritroso fino a quando ne rimane solo una. Ci sta: possono essere un indizio—involontario—per fare il percorso all’inverso, trovandosi a leggere quasi la stessa storia.

Come l’ultimo capitolo del duo Scozzese, Exmachina «segue una struttura palindroma, dall’alfa all’omega e poi di nuovo all’alfa»: tutta la parte introduttiva (tra Silicon Valley, lo scenario globale pre-2001 e di “internet prima di internet”) è significativa per introdurre quello che definisci l’oscuro programma della tecnologia: avere il controllo sugli umani. Come sei arrivato a sviluppare questo percorso?

In realtà basterebbe un nome e un aneddoto, cioè la nota storia della mailing list IDM, che di fatto dà l’infausto nome all’intero genere e diventa brodo di cottura per tutta una serie di personaggi che hanno fatto la storia della cultura digitale, negli ultimi trent’anni. Brian Behlendorf, fautore della sua nascita, nel 1992 era poco più che uno studente diciannovenne, un appassionato di informatica. E prima di fondare Apache—diventando una delle figure di riferimento del movimento open source—si interessò a questa musica prodotta in Regno Unito e di tempra ancora molto underground.

Per qualche strano motivo, il naturale bacino di riferimento diventa questa piccola masnada di geek, smanettoni informatici e ingegneri del software Statunitensi. Che poi, erano quelli che stavano dando concretezza a ciò che abbiamo conosciuto dopo come Silicon Valley, l’intera cultura digital-tecnologica-informatica in cui tutt’ora siamo immersi. Per loro, quella musica diventò una specie di colonna sonora “ufficiosa” per la missione che stavano compiendo. Un linguaggio che li accompagnava e con cui si identificavano. E questo, ovviamente, anche indipendentemente dalla volontà dei musicisti che dall’altra parte dell’Oceano la producevano.

E questo filo conduttore si genera, appunto, nonostante si stesse parlando di due continenti—se non altro, geograficamente—così lontani: qui non si parla ancora esplicitamente di musica (né dell’ascesa di Warp), ma tutto porta a link contestuali per capire quanto stava cambiando all’epoca, su più livelli.

Beh, cosa può dirsi “lontano” quando diventa reale la possibilità di avere a disposizione una rete internet? Per l’Europa possiamo leggere l’emersione di quelle musiche come una specie di deriva laterale della cultura rave durante un preciso spaccato temporale, ed è senz’altro una lettura corretta e legittima. Dall’altro lato, possiamo dire fu una colonna portante della cultura digitale che in quegli anni stava prendendo vita, partendo imprescindibilmente dall’America e da ciò che lì stava trovando forma. Ed è quello che provo a raccontare nel libro.

In tutto ciò, è ironico alla fine sia la città di Sheffield, a finire al centro della mappa. Anche se, a pensarci bene, gli stessi Becket, Gordon e Mitchell erano a modo loro degli “smanettoni”: dei fissati per la musica elettronica che trasformano un normalissimo negozio di dischi in Warp, l’etichetta discografica diventata epicentro per generazioni avvenire: il nido che crea musica che «invalida ogni possibilità di futuro». Sì insomma, anche lì le cose andarono giusto un po’ diversamente da quanto immaginato.

Sheffield però non è una città qualunque, a partire dal fatto che fu uno dei motori della rivoluzione industriale Inglese. È anche la prima città dove a fine anni Settanta emerge l’idea di quello che può esserci dopo il post-punk, tra Cabaret Voltaire/Richard Kirk, The Human League e compagnia, a creare una vera e propria scuola. Arrivati ai Novanta il suono elettronico aveva ormai preso il proscenio, quindi anche la neonata Warp aveva in tutto e per tutto quel passato lì, tra i suoi geni, fin dalla nascita.

Forse è più interessante la coincidenza sulla questione della provenienza, dei musicisti in questione. Così come Sheffield ebbe questa sorta di “missione”—portare la musica della macchina nella grammatica sonora—, i singoli protagonisti quali Aphex Twin, Autechre e Boards of Canada hanno delle analogie di particolari contesti messi al centro di quella mappa, ma apparentemente dal nulla. Tutti, in realtà, erano contesti geografici con una loro simbologia.

Quindi più che condividere il sigillo Warp e sicuramente più che per l’idea di musica, tra loro molto diversa, la coincidenza è piuttosto quella di provenire da un luogo atipico, con storie intrise di aspetti socio-culturali abbastanza definitori per l’epoca in cui si formano come musicisti.

Sì, tanto per cominciare, nessuno di loro viene da Londra. Che è già come dire che vengono dalla periferia del contesto Britannico. Gli Autechre vengono da Manchester, che della rivoluzione industriale è città simbolo (e che quindi rappresenta il momento in cui la macchina entra a pieno regime). Aphex Twin viene dalla Cornovaglia, un posto che immaginiamo bucolico e fatato, ma da cui in realtà la rivoluzione industriale, tra le sterminate miniere, nasce—e da cui altrimenti non sarebbe mai nata. I misteriosi Boards of Canada vengono invece dalla Scozia, una terra che siamo abituati ad immaginare con le sue colline sinuose e morbide, ma i cui paesaggi di luccicante verde sono in realtà risultato del diboscamento voluto proprio dalla rivoluzione industriale. E quindi una causa della distruzione della macchina.

Oltre a questo, alla fine hanno mai davvero avuto qualcosa in comune?

C’è sicuramente un legame molto “prosaico”, nel senso che sono chiaramente stati i nomi di primo piano dell’universo Warp. Ciascuno ha incarnato un aspetto di quel superamento della techno classica, di cui l’etichetta è stata portabandiera. Possiamo vederli l’uno come il proseguimento dell’altro, come facce dello stesso triangolo.

Arriviamo al cuore del racconto: che ricordi hai del primo Artificial Intelligence e di come venne percepita quella nuova idea di musica?

Nel momento in cui esplose avevo quattordici anni, e ricordo chiaramente che la musica techno era già ineludibile, anche tra gli ascolti dei miei coetanei. Ma si faceva ancora molta fatica ad accettare potesse essere musica “vera”: era considerata una negazione di quella “seria”. Quello che serviva era proprio una (o più figure) che rendessero accettabile quel passaggio, che rendessero credibile quel mondo lì e che in qualche modo acclimatassero all’inevitabile.

L’idea ci potesse essere una forma di techno che già dal nome (ambient techno, all’epoca ancora più in voga di IDM) si collegasse a Brian Eno (e quindi alla storia di una musica colta), che potesse essere ascoltata a casa, senza farti stordire a un rave con MDMA, beh, diventò un tranquillante anche per i più incerti. La cura autoriale e quasi “umanista” di questa sfera aveva le caratteristiche dei nomi del pop e del rock, più che di quelli della fredda techno.

E poi la copertina, con questo robot seduto su una poltrona in estasi, mentre ascolta musica da un impianto hi-fi di ultima tecnologia. Sul pavimento le copertine di Kraftwerk e soprattutto Pink Floyd: il richiamo diretto al gruppo più sacralizzato e serioso per antonomasia della storia del rock.

Quale fu il tuo approccio al disco?

Lo presi qualche mese dopo l’uscita ma non riesco a rintracciare il momento esatto in cui ne venni a conoscenza. Ho letto della sua uscita da qualche parte? Me ne ha parlato qualcuno? Perché sono andato a comprarlo? Davvero, tuttora non so rispondere. Fatto sta che il titolo girava molto, era discusso, al punto da arrivare nelle mani di un quattordicenne dell’estrema periferia di Roma.

La lettura su Aphex Twin ‘il trickster’ credo sia quella che spiega meglio la sua figura da ormai anni a questa parte: «l’enfant prodige, lo scienziato pazzo, il genio solitario perso in un mondo di pura immaginazione», ma anche «un teen idol forse improbabile, ma comunque ben lieto di intortare gli interlocutori a suon di aneddoti strampalati».

C’era tutto e il contrario di tutto, nello stesso personaggio. Lui fu da subito, facilmente, la figura “di ponte”. Grazie alla musica, sì, ma anche alla mitologia, al carattere e alla sua auto-narrazione, fino a diventare poster boy di quella generazione.

Il suo ritratto, fatto «della duplicità, della contraddizione e del paradosso» e della missione di «gettare un ponte sopra l’abisso che separa due mondi», mi ha ricordato un passaggio di Mark Richardson su Pitchfork, che qualche anno fa sintetizzava molto bene la difficoltà di spiegare la sua musica: «Rievoca uno stato in cui non si ha a che fare col tempo. Genera un continuo senso di tensione e di pressione, inusuale per un ramo di musica così spesso interessata al rilassamento».

Direi che è semplice: una volta entrati nel dominio della macchina, le nostre categorie spazio-temporali vengono meno, e ti ritrovi in un luogo in cui le coordinate a cui sei abituato diventano sfuggenti. Anche perché, cosa stai esperendo? Una distanza, degli impulsi elettronici che arrivano da non-si-sa-quale-sorgente, che è comunque capace di disegnare una concretezza, attorno a te.

Tu puoi accompagnare questo processo—magari meglio se con una serie di psico-pratiche a facilitarti il compito—, ma ti accorgerai che stai comunque ascoltando della pura informazione immateriale, priva di origine. E questo confonde ulteriormente i piani. Ma i piani, appunto, non sono i tuoi: sono quelli dell’immateriale macchinico.

Sugli Autechre, l’oltre-soglia e gli Elsie ed Elmer di Grey Walter resi umani (ma mai troppo), mi è sembrata molto interessante la lettura sulla loro separazione quasi incontrollata, a un certo punto, dall’universo dance: «per la gioia dei fautori della techno da conservatorio, gli Autechre avevano eliso dalla loro grammatica ogni fantasma della parola dance per trasformarsi in un duo di “musica intelligente” tout court». Cos’hanno portato di diverso Sean Booth e Rob Brown a questa storia?

L’IDM riceveva anche la critica di aver assunto la posa masturbatoria di tizi bianchi che volevano darsi un tono, facendo finta di essere veri musicisti liberati dallo stigma della “musica per ballare”. Il che è un pensiero condivisibile—verso alcune derive IDM—, ma la dance è stata in tutte le sue forme un fenomeno totalmente dirompente e rivoluzionario che non aveva certo bisogno di essere validata o portata a un livello “superiore” da sedicenti intellettuali.

Quello che è interessante nel percorso degli Autechre è che di fatto il loro retroterra è da sempre, totalmente, dentro il paradigma dance: sono due ex b-boys appassionati di hip-hop, electro e influenze internal continuum afrofuturiste, con una forte componente ritmica. L’electro, in particolare, è la colonna sonora dei ballerini di break dance e del periodo in cui crescono, tra fine Settanta e inizio Ottanta. E ragioniamo un attimo: cosa ci dice già la parola “break dance”?

La rottura della dance.

Esatto, c’è già in nuce la prospettiva di spezzare, disarticolare i passi fluidi della danza. Quello che gli Autechre capiscono (o intuiscono, o mettono in pratica solo perché gli venne spontaneo fare così), è che col tempo la macchina acquisisce proprietà generative e caotiche, irregolari. Non a caso, loro diventano quella cosa lì: un groviglio inestricabile di ritmi impossibili da ballare. Ma per chi? Da noi esseri umani. Forse, invece, è proprio il modo in cui ballano le macchine tra di loro.

E da qui il tanto caro cliché del “diventando loro stessi, le macchine”.

Sì, un luogo comune, per quanto anche una lettura comprensibile e affascinante. È vero, in sostanza, che gli Autechre possono essere accusati di questo sbiancamento/intellettualizzazione indebita della dance/ingresso dell’Avanguardia (con la A maiuscola) nel recinto della techno e tutto il resto. Ma se la vediamo dall’altra parte, cioè quella della macchina, non hanno fatto altro che assecondare il suo movimento, la sua pulsione caotica e instabile, quella interna al suo processo.

La parte relativa ai Boards Of Canada è in tutto e per tutto un’indagine seriale sulla loro mitologia, del tempo per capire scrupolosamente ogni confine del racconto che c’è stato e soprattutto per evidenziare quelle del non racconto, arrivati a oggi. In pratica, tutto ciò di cui la loro musica è sempre stata fatta.

Sì, anche perché con loro ho avuto un rapporto strano. Quando uscì Music Has The Right To Children non me lo filai molto, nonostante fu subito un gran successo. Idem per Geogaddi, anche in quel caso incontrato come tanti ascolti di quella scena, ma che allo stesso modo assorbii tradendo una certa indifferenza nei confronti di quello che la Warp rappresentava. Era il 2002, loro erano gli anni Novanta, pensavo: basta così.

Quello che succede di strano è che quando emerge l’ondata sotterranea dell’hauntology, strettamente collegata all’immaginario che i Boards of Canada avevano creato, la loro musica e il loro fantasma diventano di fatto molto più influenti negli anni Zero. Anzi: l’eco spettrale delle storie legate a loro, lo diventano. Perché dopo The Campfire Headphase nel 2005 spariscono, ma sono citati da tutti come una presenza ancora viva. Se parlavi di qualsiasi uscita Ghost Box non potevi non citarli, ma di loro non c’era più traccia. In sostanza, un perfetto atto di ciò che la narrativa hauntologica recitava. Quindi la passione vera si è accesa, paradossalmente, molto dopo, con Tomorrow’s Harvest. Un disco che è totalmente fuori tempo rispetto al momento d’oro Warp, ma che suggellava nel momento ideale tutta la fase hauntologica che a un certo punto era diventata dominante, fino agli anni Dieci.

“Sono tornati i maestri”, si diceva. In realtà, se prima rappresentavano “lo spettro del passato nel presente” (come ci dice il sample di Music Is Math), adesso erano tornati con qualcosa di apocalittico, distopico, che parla della fine del tempo. E col clima che respiriamo ormai da qualche anno, risuona come una cosa attualissima. Con gli anni, è diventato uno dei 3 o 4 dischi a cui sono in assoluto più legato.

«Aphex Twin era stato lo scaltro costruttore di ponti, gli Autechre l’incarnazione della spietata indifferenza dell’Automa, i Boards of Canada quello che resta a Processo ormai concluso, il fuori↔fuori, l’ex post». Esiste (o è già esistito?) un dopo, a questa storia?

Non escludo che già domani ci troveremo con un disco nuovo dei Boards Of Canada, chi lo sa—ma c’è da sospettare, visto il loro storico, che poi si fermeranno per (tantissimo) altro tempo. Gli Autechre, dal canto loro, non hanno mai smesso, saranno anche qui in Italia, a Novembre. Aphex sta lì, ogni tanto fa le sue comparse. Ma il suono elettronico è questa fonte disincarnata di cui abbiamo parlato, e forse è stato ampiamente idealizzato.

Siamo stati abituati ad applicare delle categorie classiche ad un materiale totalmente immateriale e incorporeo, a fargli rispondere ad un progresso continuo e lineare: il suono di tre anni fa oggi non è più attuale, fra qualche mese non lo sarà quello di domani, e così via. È un po’ difficile immaginare una progressione, se si parte da queste premesse: già l’hauntologia era premonitrice di una musica atemporale, che non stabiliva che impulso elettrico stava dando, da che tempo arrivava.

Se vuoi, la risposta è che viviamo in un mondo ancora fatto di concretizzazione materiale e reale di tutti quei bizzarri viaggi mentali che si facevano nel 1992, col sogno a metà tra tecnologia salvifica e realtà virtuale, come dice Simon Reynolds nella prefazione, «nel pieno dello stupito entusiasmo per il futuro imminente che sembrava manifestarsi nella musica elettronica, dance e non, di nuovo travolti dal febbrile clima intellettuale dell’epoca».

Se non metti L’Ultimo

Qui dentro ci sono cose e curiosità extra rispetto al topic della newsletter, a volte anche un po’ di fatti miei.

Oggi in versione 85–92.

Selected Ambient Week

È stata una settimana piuttosto richardjamescentrica.

L’anniversario ufficiale di Selected Ambient Works 85-92 (fonte Apollo Records), è il 9 Novembre (1992), ma per qualche strano motivo il 12 Febbraio è diventato, stando a diverse ricostruzioni tra blog e negozi di dischi in rete, una data gemella.

E insomma, per raccontare i trent’anni dell’esordio di AFX, è uscito un po’ di tutto: vi segnalo alcune tra le cose migliori.

Giorgio Valletta ha lanciato Forgotten Tapes, un podcast che rispolvera interviste d’epoca realizzate nei primi anni Novanta, ritrovate su cassetta e pronte a riprendere vita. Il primo episodio, manco a dirlo, racconta Selected Ambient Works 85-92, l’esordio del trickster, per mezzo di un’intervista telefonica fatta all’allora ventiduenne Richard D. James.

Su Sentireascoltare—per lo stesso anniversario—, Luigi Lupo ha intervistato Valerio Mattioli e Simon Reynolds.

Non strettamente Aphex–related, ma qualche anno fa su Noisey mi avventurai in questa ricostruzione delle origini della sua musica (e di quella degli altri protagonisti della IDM), andando indietro fino a Beethoven, Brahms e Haydn. Che cavolo stai dicendo, Willis?

E per oggi, è tutto.

∞